清明节作为中国传统节日之一,具有很高的文化价值和历史意义,其由来可以追溯到数千年前。其实,清明节的来历十分复杂,包括了历史、民间传说、宗教等多个方面的因素。本文将通过对历史等方面的详细分析,来揭示清明节由来的真实情况。

首先,清明节最初的由来和二十四节气有关。相传在春秋时期,吴王夫差为了打败越国,在一位名叫吴起的智者的建议下,利用“春分”的时刻攻打越国清明节的来历和习俗及诗歌,最终大获全胜。后来,清明节作为春季的一个节气被定下来,由于“吴起打越”这个故事与春分节气密切相关,因此人们把这两者联系在了一起,从而将清明节与纪念吴起这位功臣联系在了一起。不过也有一些人认为,清明节的由来是受到汉朝的影响,因为在汉朝时期,清明节的前一天就是“寒食节”,而“寒食节”是为了祭祀忠臣的,因此一些人认为清明节也和祭奠忠臣有关。

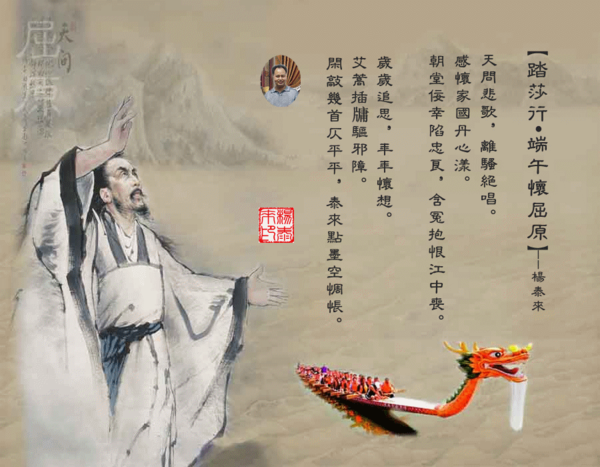

除了历史故事的影响外,民间传说也对清明节的形成产生了重要的影响。在南方的一些地方,人们认为清明节是由民间故事中的“子规夜泣”所形成的。相传,春秋时期楚国丞相屈原被贬流放,最终投江而死,而这个故事中的“子规”是一种鸟,它在屈原投江后不停地哀嚎,其声音十分刺耳,引起了人们的注意。为了表达对屈原的哀思,人们就用清明节这个时机来祭奠他。

除此之外,宗教信仰也是影响清明节形成的重要因素。在汉朝时期清明节的来历和习俗及诗歌,儒家思想和道家思想对清明节有着不同的解读。儒家认为清明节是为了弘扬孝道和传承祖先的智慧,因此要勤于祭祀;而道家则认为清明节是为了表达感恩之情,感悟生命的无常和变化。

总的来说,清明节由来的多重因素是相互交织的。历史故事、民间传说、宗教信仰等方面的影响,让清明节有了不同的寓意。在今天,清明节已成为一个传承文化、感恩祖先、缅怀逝去亲人的重要节日,具有着广泛的社会意义和文化价值。