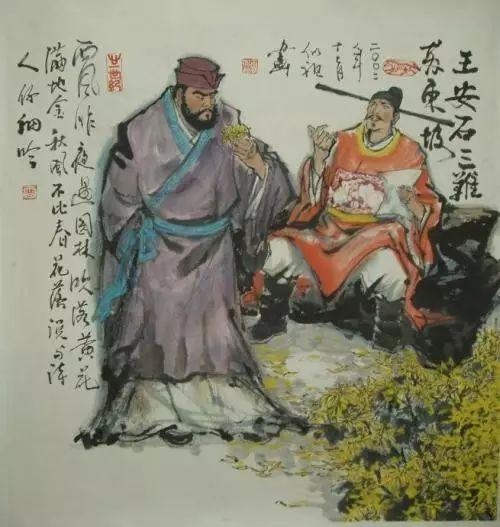

熙宁四年(1071年),在宋神宗赵顼支持下,王安石主持的“熙宁变法”进入高潮,但反对力量的反弹也更加激烈,这年出现开封百姓为逃避保甲自断手腕现象。王安石认为施行新政,士大夫尚且争议纷纷,百姓更容易受到蛊惑。偏偏在这个节骨眼苏轼上书谈论新法的弊病,王安石颇感愤怒,于是让御史谢景在神宗面前陈说苏轼的过失。苏轼于是请求出京任职,被授为杭州通判。

在杭州乡村游玩,看到新法对农村造成巨大的危害,苏轼忍不住写下了《山村五绝》,“赢得儿童语音好,一年强半在城中”是青苗法惹的祸,盐法让老农“岂是闻韶解忘味,迩来三月食无盐”。八月十五看潮写下波澜壮阔的观潮诗,还不忘写下“东海若知明主意,应教斥卤变桑田”,明显对水利法不满啊。

巡查两浙农田水利的沈括看望苏东坡时,发现他的诗作多有讥讽新政之作,抄录下来加上注解呈给赵顼,赵顼却毫无惩戒之意。宋代有本书《梦溪笔谈》,被称为“中国科学史上的里程碑”,就是这个沈括写的,这位被誉为“中国整部科学史中最卓越的人物”,竟然是个告密的小人。

熙宁七年(1074年)秋,苏轼调往密州(山东诸城)任知州。虽然是被外放,但能独当一面也让豪迈的诗人意气风发,写下了气势恢宏的《江城子·密州出猎》:

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨?持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

豪迈之后愤慨不平,他写了《王莽》、《董卓》两首诗,矛头直指王安石、吕惠卿二人。熙宁九年(1076年),王安石长子病故,王安石第二次辞去宰相,从此隐居江宁,法令亦陆续被废止。

熙宁十年(1077年)四月至元丰二年(1079年)三月,苏轼又转任徐州知州。元丰二年(1079年)四月调为湖州知州。他在地方任职时革新除弊,因法便民,颇有政绩。

上任湖州后他给神宗写了一封《湖州谢上表》,其实这只是例行公事,但诗人在官样文章夹带了浓烈的个人色彩,其中发了几句牢骚:“陛下知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民。”

反对变法的保守派领袖司马光写信给变法派领袖王安石用了“生事”二字,“生事”成了攻击变法的习惯用语。苏轼曾在《上神宗皇帝》书里说王安石“招来新进勇锐之人,以图一切速成之效”,结果是“近来朴拙之人愈少,而巧进之士益多”。后来正是曾拥护过王安石的“巧进之士”吕惠卿把王安石出卖了,使其罢相。呵呵,苏知州念念不忘对新法之厌啊。

王安石第二次罢相后的第二年,赵顼改年号为“元丰”,从幕后走到前台,亲自主持变法,开始了“元丰改制”,然而变法依旧伴随着反对的声音。失去了王安石,赵顼本就很伤心,又要独自面临巨大的压力,不免有些恼火。他决定实行更为强硬的手段来推行新法,严惩反对变法的官员。

“熙宁变法”虽然成果不大,但赵顼成功的分化了官僚集团,打破了相权和谏权联手对皇权的制约。被他贬谪的官员,御史和谏官占了绝大多数,御史台再也不敢以天相来劝谏神宗。御史台的新人正愁没有机会献宠,当时出版的《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》提供了收集材料的机会。监察御史里行舒亶经过四月潜心钻研,找了几首苏轼的诗,就上奏弹劾他。除了前面提到的几首诗,还有苏轼写给弟弟苏辙的《戏子由》中的“读书万卷不读律,致君尧舜知无术”,更是大逆不道了。

国子博士李宜之、御史中丞李定推波助澜,他们历数苏轼的罪行,声称必须因其无礼于朝廷而斩首。李定举了苏轼当处极刑四项理由:初无学术,滥得时名,偶中异科,遂叨儒馆;急获高位不得而讥讪权要;皇帝对他宽容希望改过自新却拒不从命;所写诗之荒谬浅薄,但对全国影响甚大。

才高八斗、少年得志的苏学士,受到这样四个指控,真让人啼笑皆非。但是急于立威的神宗,不顾奶奶、妈妈甚至老婆对苏轼的喜爱,铁了心要把苏轼当靶子打。

苏轼好友驸马王诜,听到消息赶紧派人去南京给苏辙送信,苏辙立刻派人去告诉苏轼。朝廷派出的钦差皇甫遵到湖州时,苏轼以为会被赐死,求乞能与家人诀别,皇甫遵淡然道:“不至于此。”打开公文是份普通公文,不过是以苏轼以诗文讪谤朝廷,传唤进京而已,并要苏轼立即启程。

苏轼途经扬州江面和太湖时,怕他的案子会牵连好多朋友,想跳水自杀,又怕自杀会给弟弟招致麻烦。家里烧了他大部分与友人的通信和手稿,家人到了安徽宿县,御史台又派人搜查他们的行李,找苏轼的诗,书信和别的文件,最后手稿残存者不过三分之一。

苏轼七月二十八日被逮捕,八月十八日送进御史台的监狱,二十日被正式提讯苏轼乌台诗案,二十八日几句诗都做了交代。李定向神宗报告苏轼承认全部弹劾,神宗大怒,怀疑苏轼要么是受刑不过,要么是有更大的秘密要隐藏。于是问李定可曾用刑苏轼乌台诗案,李定答道:“苏轼名高当时,辞能惑众为避人言,不敢用刑。”神宗大怒,命御史台严加审查,一定要查出所有人。

到九月份,御史台已从四面八方抄获了苏轼寄赠他人的大量诗词。有一百多首在审问时呈阅,有三十九人受到牵连,其中官位较高的是司马光。王安石罢相的次年(1077年),苏轼寄赠司马光一首《独乐园》说四海苍生望司马光执政,以讥讽现任执政不得其人。御史台又找到了痛斥“新进”的《和韵答黄庭坚二首》,抨击“生事”的《汤村开运河,雨中督役》诗。前者是与黄庭坚唱和的,后者寄赠好友王诜。

这些赠黄庭坚、王诜等人的诗文,一时成为轰动朝野的新闻,舒亶等人趁机痛打落水狗,请求副相王珪检举苏轼的《王复秀才所居双桧》诗,诗中云桧树:“根到九泉无曲处,世间惟有蛰龙知。”王珪说苏东坡不认神宗飞龙在天,而求之地下蛰龙,是不臣之举。神宗倒也聪明,答:“诗人之词,安可如此论?彼自咏桧,何预朕事?”

对苏轼的指控,有的有些牵强,这咏桧诗就是一例。还有苏轼任密州太守期间作的《后杞菊赋》的序言里曾提到吃杞菊的苦种籽,御史认为作者是在直接讽刺全境百姓的贫穷,尤其指朝廷对官吏薪俸的微薄。“生而盲者不识日”是讽刺科举考生的浅陋无知,讽刺考生不通儒学,只知道王安石在《三经新义》里对经书的注释。

苏轼对大部分指控,都坦白承认在诗中批评新政、批判小人的争权争位,这些无疑激怒了朝廷的大臣。在通宵审问巨大精神压力下,苏轼给弟弟写下了“与君世世为兄弟,再结来生未了因”的诀别诗。

十月十五日,御史台申报苏轼诗案的审理情况,其中辑集苏轼数万字的交代材料,查清收藏苏轼讥讽文字的人物名单,计有司马光、范镇、张方平、王诜、苏辙、黄庭坚等二十九位大臣名士。

当时当朝多人为苏轼求情,王安石也劝神宗说:圣朝不宜诛名士。身患重病的太皇太后曹氏出面干预,同属于苏轼口中的“新进”章惇,也积极营救苏轼,并不惜与王珪翻脸。神宗下令从轻发落,苏轼终免一死,被贬往黄州充团练副使,但不准擅离该地区,并无权签署公文。

受到牵连的人中,三个人的处罚较重。驸马王诜因泄露机密给苏轼,而且时常与他交往,调查时不及时交出苏轼的诗文,且更因对待公主不礼貌,宠妾压妻,被削除一切官爵。其次是王巩,被御史附带处置,发配西南。第三个是苏辙,他曾奏请朝廷赦免兄长,自己愿意纳还一切官位为兄长赎罪,他并没有收到什么严重的毁谤诗,但由于家庭连带关系,仍遭受降职处分,调到高安,任筠州酒监。

其他人,张方平与其他大官都是罚红铜三十斤,司马光和范镇及苏轼的十八个别的朋友,都各罚红铜二十斤。

值得一提的是,那些平时与苏轼互相诗文唱和,引为知己的保守派大臣们,在苏轼入狱其间,一个给他求情的都没有,反而是那些被保守派称之为“奸邪”、“小人”、“新进”的那些变法派大臣,纷纷上书为苏轼求情。很多人认为危难中看出人的本质,其实这也是很正常的事,苏轼的所有朋友都在被调查之列,他们出面求情肯定是火上浇油、适得其反。当然新党为苏轼求情,说明这些人也有博大的胸襟。

据《汉书·朱博传》记载,御史台中有柏树,乌鸦数千栖居其上,故称御史台为“乌台”。苏东坡这次差点断送老头皮,就是历史上著名的“乌台诗案”,也是公认文字狱的滥觞。

黄州团练副使一职相当低微,并无实权。公务之余,他带领家人开垦城东的一块坡地,种田帮补生计,“东坡居士”的别号便是在这时起的。

经历乌台诗案,苏轼从尚儒转向尚道尚佛,性格从嫉恶如仇转向淡泊旷达,他的作品从致君尧舜的豪放转向空灵隽永、朴质清淡。意气风发的苏轼只留下一个躯壳,重生的是让后人千古仰慕、旷达隽永的苏东坡!